L’errore di indicazione del numero di ruolo è imputabile al depositante che non può essere rimesso in termini

13 Maggio 2016

Massima

Incorre in decadenza a sé imputabile, e perciò non può essere rimessa in termini, la parte che, nel depositare in via telematica una memoria in corso di causa, indichi in maniera errata il numero di ruolo del procedimento, non essendo la cancelleria tenuta a forzare l'accettazione del deposito ma unicamente a comunicare tempestivamente l'esito negativo del medesimo. Il caso

Parte ricorrente effettuava il deposito telematico (nell'ultimo giorno utile) di una memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. per errore indirizzata al fascicolo R.G. 3070 anziché al fascicolo R.G. 32070; nello stesso giorno, i sistemi restituivano l'errore relativo al numero di ruolo non valido, ma il depositante leggeva il messaggio soltanto il giorno successivo; immediatamente dopo provvedeva all'invio rettificato, a termine decadenziale ormai spirato. Proponeva pertanto istanza di rimessione in termini. La questione

La questione giuridica affrontata è quella dell'imputabilità (o non) alla parte dell'errata indicazione del numero di ruolo generale del procedimento nella compilazione della “busta telematica” contenente un atto processuale in corso di causa, e le sue conseguenze in relazione ad un'istanza di rimessione in termini proposta dalla parte incorsa nella decadenza. Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale rigettava l'istanza di rimessione in termini, ritenendo imputabile alla parte, e rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza, l'errore nell'indicazione del numero di ruolo. Tale errore è qualificato dalla normativa tecnica come “forzabile” dalla cancelleria (categoria ERROR di cui all'art. 14 comma 7 Provv. DGSIA 16 aprile 2014), ma quest'ultima non è tenuta ad accettare l'atto affetto da tale tipo di errore in ogni caso, ma solo «ove possibile […], avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata» (così a norma del punto 7 della Circolare 23 ottobre 2015 del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia). Nel caso di specie, il Giudice rileva come la cancelleria, «non conoscendo […] il fascicolo corretto in cui inserire il deposito», ben possa limitarsi a rifiutare il deposito e comunicarne l'esito negativo, il quale peraltro veniva tempestivamente recapitato al depositante che, avutane contezza, avrebbe potuto effettuare un invio corretto entro i termini. Osservazioni

La pronuncia in commento affronta un tema assai delicato e dibattuto nella recente giurisprudenza di merito riguardante il deposito telematico degli atti nei procedimenti civili, quello della rilevanza degli errori materiali nella redazione del deposito telematico. Alcune decisioni, in particolare, sono state emanate a seguito di istanze di rimessione in termini proposte dalla parte processuale che, per svista nella digitazione dei dati nei menu del proprio “redattore atti”, inviava la memoria all'Ufficio di destinazione con errata indicazione del numero di ruolo del procedimento, sia pur all'interno dello stesso registro. Hanno dichiarato il rigetto dell'istanza di rimessione in termini, sul presupposto dell'imputabilità alla parte dell'errore, lo stesso Tribunale piemontese (ad opera di estensori diversi) con ordinanze 28 agosto 2014 e 11 giugno 2015; nello stesso senso Trib. Milano 8 ottobre 2015 e, con dettagliatamente motivata pronuncia, Trib. Napoli, 16 dicembre 2015. Isolate appaiono, nel considerare l'errore scusabile e rimettendo così in termini il depositante, le ordinanze Trib. Cuneo, 20 marzo 2015 e Trib. Pescara, 2 ottobre 2015. Ad avviso di chi scrive, l'ordinanza in commento non è condivisibile, per ragioni squisitamente giuridiche, e ciò pur non essendo priva di fondamento in linea di fatto (nella misura in cui appare certamente rilevante, ai fini dell'imputabilità della causa della decadenza, la circostanza per la quale il depositante avrebbe potuto accorgersi immediatamente dell'errore commesso e così rettificare il deposito). Tanto premesso, i presupposti giuridici processuali da cui muovere sono i seguenti: a) il deposito telematico degli atti e dei documenti deve avvenire, come previsto da svariate norme di legge ordinaria, «nel rispetto della normativa anche regolamentareconcernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»;

b) l'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 (norma di rango ordinario), dispone che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia»(la cosiddetta RdAC, inviata al mittente da un indirizzo PEC che attualmente è posta-certificata@telecompost.it). Generata, e non inviata né recapitata al mittente: la circostanza è rilevante, e può avere conseguenze nel caso in cui, a causa di malfunzionamenti e/o ritardi del gestore di PEC del Ministero della Giustizia, la RdAC sia stata prodotta all'interno del server di PEC del Ministero ma ancora non inviata all'esterno. Ebbene, in tal caso, farebbe fede la data di generazione, che corrisponde al momento in cui il server di PEC centrale del Ministero “confeziona” la ricevuta, diverso dal momento in cui viene effettivamente spedita e quindi messa a disposizione del mittente nella propria casella PEC.

c)l'art. 13 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (le “regole tecniche” sul Processo Telematico, atto di natura regolamentare), ribadito al comma 1 che gli atti e documenti informatici «si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia», dispone al comma 2 che «la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente»;

d) il successivo comma 7 dispone che «il gestore dei servizi telematici (definito dall'art. 2, comma 1, lett. d) d.m. n. 44/2011 come «sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia») restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34»;

e) l'art. 14 comma 7 del Provv. DGSIA 16 aprile 2014 (le “specifiche tecniche” sul Processo Telematico, emanate ai sensi dell'art. 34 comma 1 d.m. n. 44/2011) disciplina le tipologie di anomalie che vengono rilevate in automatico dal gestore dei servizi telematici all'esito dell'elaborazione della “busta telematica”, ossia WARN, ERROR e FATAL. La categoria “ERROR” viene definita come «anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito»;

f)il successivo comma 8 dispone che «la codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici»; il documento di riferimento (che menziona espressamente tra i codici “ERROR” anche l'errore con messaggio “numero di ruolo non valido”) è la “Codifica errori controlli” reperibile attualmente su https://pst.giustizia.it;

g) benché non si tratti di fonte del diritto, occorre menzionare il punto 7 della Circolare DAG 23 Ottobre 2015 (che aggiorna e sostituisce le precedenti circolari della Direzione Generale del 27 giugno 2014 e del 28 ottobre 2014 in materia), nella quale viene ribadito che anomalie di categoria WARN o ERROR «consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito», mentre le anomalie FATAL «inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale», e stabilito che «le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno [...], ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata».

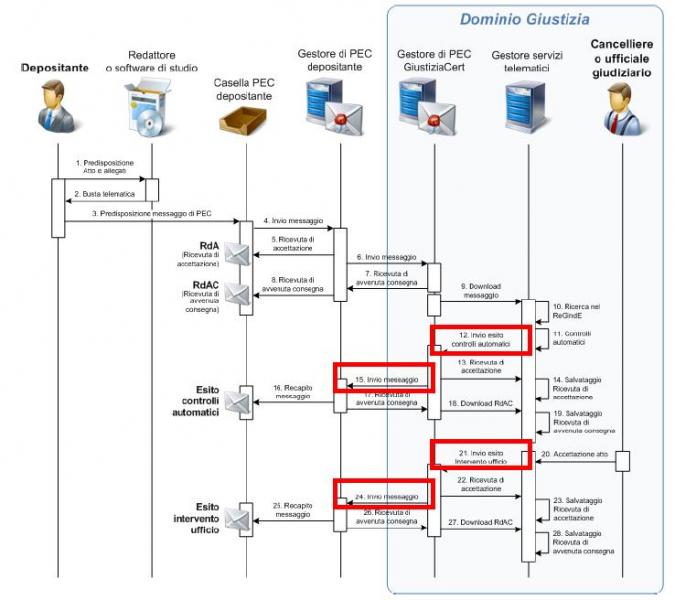

La ricostruzione più corretta e coerente di questo complesso di norme di legge, regolamenti e indicazioni tecniche avrebbe dovuto, ad avviso di chi scrive, condurre il Giudice ad assumere una decisione diversa. Il Giudicante infatti sembra omettere di considerare la norma citata al punto c) di cui sopra (art. 13 comma 2 d.m. n. 44/2011), a mente della quale «la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente». Ad essa deve necessariamente essere attribuito un qualche significato: essa si pone come corollario della disposizione di legge ordinaria citata al precedente punto b), che individua nella generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) il momento in cui il deposito telematico “si ha per avvenuto”. La (duplice) ratio delle norme appena richiamate è forse non immediata ma ciononostante evidente: 1) le anomalie tecniche rilevate dai sistemi a seguito della generazione della RdAC non possono in alcun modo determinare invalidità cui eventualmente conseguano decadenze; 2) gli interventi di “rifiuto” da parte degli operatori non possono avere alcuna ripercussione sulla tempestività e validità del deposito, che è per legge già avvenuto con la generazione della RdAC. Ove l'operatore di cancelleria abbia la possibilità tecnica (e, quindi, fuori dai casi di errori c.d. “FATAL”) di accettare il deposito, l'eventuale “rifiuto” non può intendersi applicato al deposito in sé, con effetti invalidanti ex post, ma unicamente all'azione di inserimento di detto deposito nel fascicolo di pertinenza. Del tutto improprio giuridicamente, dunque, riferirsi all'azione manuale del cancelliere con la locuzione “rifiuto del deposito”: al massimo, si dovrebbe parlare di “rifiuto di inserimento dell'atto nel fascicolo”. La fondatezza di tale argomentazione è ricavabile dallo studio di quanto scritto da chi, ormai due decenni or sono, ha contribuito a ideare il sistema. Sia pure con terminologie riferite a parti del sistema oggi sostituite, la logica di fondo è stata molto chiaramente illustrata dal dott. Sergio Brescia, responsabile dell'Area Civile dell'allora URSIA (“Ufficio del Responsabile dei Servizi Informativi Automatizzati”, trasformatosi, a seguito della riforma della struttura interna del Ministero della Giustizia attuata con il d.lgs. n. 300/1999 e con il d.P.R. n. 55/2001, nella DGSIA - Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati) nel corso di un convegno tenutosi nel 2001: «da una parte c'è il sistema informatico civile che viene presidiato verso l'esterno da un gestore centrale che è un "postino" con funzione di dare ricevuta all'Avvocato di avvenuto deposito dell'atto. Poi c'è il gestore locale, il "postino" nell'ambito del Tribunale che riceve gli atti e li decripta, li cataloga e li manda alla cancelleria informatica presidiata umanamente. Quest'ultima verifica che il documento sia sostanzialmente corretto e ne autorizza, per quanto riguarda i dati di protocollo, la memorizzazione sul registro e per quanto riguarda i documenti, nel fascicolo informatico. Quindi la Cancelleria manda un messaggio diverso dal depositato, ossia comunica le irregolarità che non inficiano l'atto in sé, non ne danno inesistenza: è un messaggio di verifica del contenuto» (Relazione al convegno "Il Processo Civile Telematico. Il Tribunale di Bergamo foro pilota" tenutosi il 23 novembre 2001 in Bergamo). Se tutto ciò è vero, è anche vero che la parte a cui è stato “rifiutato il deposito” diretto erroneamente ad altro fascicolo dello stesso Ufficio, non avrebbe avuto neppure necessità di richiedere al Giudice la rimessione in termini, ma soltanto di dichiarare in ogni caso tempestivo ad ogni effetto processuale il primo deposito, concedendo termine per eseguire un nuovo invio rettificato esclusivamente ai fini del corretto inserimento nel fascicolo informatico di pertinenza. Non esiste, in sostanza, alcuna norma di legge che autorizzi ad affermare che il “rifiuto” da parte del cancelliere sia suscettibile di travolgere il “depositato” (RdAC di cui all'art. 16-bis comma 7 d.l. n. 179/2012): al contrario, esiste una norma regolamentare che non solo conferma il disposto della norma di legge appena richiamata, ma che la specifica ulteriormente precisando che la RdAC stessa, ancorché rilasciata da un “postino centrale”, attesta l'avvenuto deposito presso l'Ufficio Giudiziario. In conclusione, perciò, il provvedimento non appare condivisibile in diritto. Merita inoltre alcune osservazioni l'assunto del Giudice sulla base del quale l'errore nell'indicazione del numero di ruolo renda impossibile l'accettazione del deposito, «non conoscendo la cancelleria il fascicolo corretto in cui inserire il deposito», e «non essendo tenuta a forzare l'accettazione del deposito, potendo limitarsi a rifiutare il deposito e a comunicarne l'esito negativo». Ad onor del vero, l'operatore addetto alla lavorazione del deposito ben avrebbe potuto (e forse anche dovuto) interloquire con il responsabile di cancelleria per indagare in quale fascicolo dovesse essere inserito il deposito: tale operazione, oltretutto, è espressamente consentita dall'applicativo di cancelleria, attraverso l'apposita funzione “assegna a fascicolo” (contrassegnata da una “stellina gialla”, nella parte destra in alto del menu “intervento manuale” presente negli applicativi SICID eSIECIC ).D'altro canto è anche vero che tale verifica, negli uffici di notevoli dimensioni in cui il ruolo è ripartito tra più sezioni, implicherebbe il coinvolgimento di un Ufficio centrale che abbia visibilità sull'intero Ruolo Generale (ogni sezione, infatti, ha visibilità esclusivamente sulla porzione di ruolo ad essa assegnato): è dunque chiaro che, in un sistema governato dall'informatica, un errore anche veniale da parte del soggetto esterno si scarica violentemente sull'Ufficio, comportando per esso oneri sproporzionati e sostanzialmente ingestibili sui grandi numeri. In definitiva, sembra comunque che gli operatori del processo debbano “darsi una mano” reciprocamente: l'avvocato diligente non dovrebbe sbagliare l'inserimento del numero di ruolo, ma il cancelliere diligente dovrebbe compiere dal canto suo ogni sforzo per non esporre a conseguenze tanto pregiudizievoli il depositante “sbadato”, magari prendendo diretto contatto con quest'ultimo e preavvisandolo in merito al rifiuto. E non sembra sufficiente la semplice azione manuale sull'applicativo, in quanto il recapito delle ricevute di esito è tutt'altro che immediato. Cionondimeno esistono alcune questioni di fatto alla base di questa decisione, che indubbiamente hanno la loro importanza ai fini della valutazione dell'imputabilità della causa della decadenza. Il Giudice parte dalla premessa (che ovviamente assumiamo come vera) che l'esito negativo del deposito, effettuato nell'ultimo giorno utile, è stato comunicato alla parte in tempo per consentirle un invio corretto ancora in pendenza dei termini; la parte, invece, l'ha visionato solo il giorno successivo tale esito, a termine decorso. In questo caso dunque il Giudice ha valutato la decadenza come evitabile facendo ricorso all'ordinaria diligenza, per essere la stessa ascrivibile al depositante e non estranea alla propria sfera di azione e volizione: il provvedimento dunque, pur risultando censurabile a livello giuridico, appare conforme a giustizia sostanziale. Va peraltro sottolineato che ciò che è vero in questo caso non può considerarsi vero in assoluto e sempre. Nella normalità dei casi, per circostanze estranee alla volontà della parte, le ricevute degli esiti di deposito successive alla RdAC vengano recapitati al depositante con tempi del tutto imprevedibili, e quasi mai immediati. Ciò, in special modo, negli uffici di grandi dimensioni, i cui server di PEC gestiscono notevoli volumi di messaggi in entrata ed uscita.Può perciò accadere che i messaggi di PEC successivi alla RdAC vengano spediti (e quindi recapitati) anche a svariate ore o giorni di distanza dal deposito.Come noto, invece, la RdAC (la “seconda PEC”) non è interessata da tale latenza in quanto essa viene generata da un server unico a livello nazionale, che non esegue controlli all'interno della busta (rectius all'interno del file “.enc” previsto dall'art. 14 comma 1 delle specifiche tecniche di cui al Provv. DGSIA 16 aprile 2014) e che perciò è in grado di elaborare i messaggi più velocemente, e altrettanto velocemente generare e inviare le ricevute.Nel seguente diagramma (Tratto dal documento ministeriale “Formato messaggi e descrizione flusso di deposito”, reperibile su http://pst.giustizia.it) vengono evidenziati con riquadri rossi i passaggi in cui normalmente si verificano i ritardi di elaborazione ed invio appena citati.

Risulta quindi spiegabile il fenomeno, che non di rado si verifica, per il quale l'atto depositato risulta già presente nel fascicolo informatico (perché visibile attraverso il sistema di consultazione dei registri di cancelleria), ma almeno una delle due ricevute successive alla RdAC non è stata ancora recapitata al depositante.Del resto i tempi di recapito delle ricevute successive alla RdAC non sono previsti per legge (e questo, ritengo, è un ulteriore elemento che dovrebbe condurre a concludere nel senso che non sia corretto, ai fini della validità e tempestività dei depositi telematici, attribuire ai medesimi troppa importanza).È dato di comune esperienza, inoltre, che gli stessi operatori di cancelleria ignorano il funzionamento del sistema, fidando sul fatto che ogni azione da loro compiuta sui sistemi venga comunicata immediatamente all'avvocato depositante. Il che, come si è visto, non è, con ogni conseguenza. Volendo operare una sintesi tra le considerazioni in diritto e in fatto sopra svolte, sembra potersi affermare che l'istanza di rimessione in termini (ammesso che debba ritenersi applicabile l'istituto della decadenza, il che è criticabile – v. supra) possa trovare accoglimento soltanto nelle ipotesi in cui venga documentalmente provato dall'istante che l' “esito controlli automatici” successivo alla RdAC sia stato recapitato al depositante con notevole ritardo dall'invio, o ancora, magari, a termine decadenziale ormai spirato, rendendo impossibile provvedere ad un nuovo invio emendato dell'errore.In conclusione, dal punto di vista operativo, è sempre opportuno ricordare di adoperare attenzione e cautele nel deposito telematico: in primo luogo, evitare ove possibile di inviare atti troppo a ridosso del termine di scadenza, per poter eventualmente ovviare in tempo ad anomalie tecniche; in secondo luogo, prima di procedere all'invio telematico, consultare i registri informatici verificando di poter correttamente visualizzare il fascicolo tra quelli “personali”; in terzo luogo, appare fondamentale ricorrere a strumenti avanzati di gestione dello studio legale che, ad esempio, consentano il recupero dei dati del deposito direttamente dal fascicolo informatico presente sui sistemi ministeriali. Con siffatti accorgimenti le anomalie riconducibili all'errore umano di digitazione dei dati verrebbero scongiurate in radice, salvando il depositante dai perniciosi effetti giuridici statuiti dal provvedimento oggetto del presente commento (che, come detto, si conforma ad altre pronunce di merito del recente passato). Recentissimamente peraltro il Tribunale di Milano, con ordinanza 23 aprile 2016, si è pronunciato nuovamente sul tema del rifiuto dell'atto da parte della cancelleria e (pur in presenza di alcuni fatti che dimostravano, a differenza del presente caso, la totale assenza di colpa del depositante) ha ribadito l'importante principio in base al quale la cancelleria può rifiutare il deposito solamente nel caso di errori “FATAL”. Guida all'approfondimento

CALORIO P., Conseguenze processuali di alcuni casi di errore materiale nel deposito telematico, in www.pergliavvocati.it |